特集1 うちまで来てくれるメンタルヘルス系のサービス(206号)

○「こころの元気+」2024年4月号より

○申込について ○申込はこちら

○206号へ戻る

筆者:吉田光爾

(東洋大学大学院 ライフデザイン学研究科 教授)

「自宅に支援者が来てくれると助かるな…」と感じている当事者や家族は多いと思います。

しかしアウトリーチ(訪問)型の支援のサービスにはいろいろと種類があり、わかりにくいので、ここでは代表的なサービスをいくつかご紹介したいと思います。

▼1.障害者総合支援法のサービス

①家事を手伝ってほしい!…ホームヘルプサービス

「生活のしづらさ」を思い浮かべた場合、「家事を手伝ってほしい」という希望が浮かぶ方も多いでしょう。

その家事をお手伝いするのが『ホームヘルプサービス』で、ホームヘルパーさんが掃除や洗濯、食事の準備等の手伝いをします。

1人暮らしを始めた方、長い間の入院や病気で家事が苦手な方などの利用が多いようです。

ただヘルパーさんの役割は、あくまで家事のお手伝いの範囲となっています。

家では急に困ることがよく起きますが、ヘルパーさんが応じられないこともあるのです。

ご自分と事業所の間で「何を頼めるか」について整理しておくとよいでしょう。

②望む生活に向けて動きだそう …訪問による生活訓練

生活の中で夢を描いても、

「もっと外出したいけど公共交通機関に乗れない…」

「買物を楽しみたいけど1人でお店に行くのは苦手…」など、地域生活で必要となるさまざまな知恵やスキルに不慣れで、その夢を叶えられない場合もあるものです。

『訪問による生活訓練』はそのような方の自宅へ支援員が訪問し、地域へのアウトリーチを通じて応援するためのものです。

「訓練」というと不安に思われるかもしれませんが、生活訓練は「今の生活を変えたい」という方が、生活の中で夢やできることを支援員と一緒に探し、挑戦するための支援と考えていただけるといいでしょう。

たとえば「もっと外出するためにバスに乗りたい」という希望がご本人にあれば、支援員が同行してバス乗車に一緒に挑戦してみます。

なお「生活訓練」はおもに通所・宿泊による支援ですが、一部の事業者で訪問を行っている形です。

対応しているかは事業者によるので、市町村・相談支援事業所に相談するといいでしょう。

また利用期間は原則2年間(更新の判断は自治体による)です。

③1人暮らしにチャレンジしたい …自立生活援助

1人暮らしなどを始めた場合「生活全体をどう進めたらいいかわからず心細い…」というときもあるでしょう。

そのようなときに定期的に自宅を訪問して、助言や相談に乗ってくれるのが『自立生活援助』になります。

親元から離れて1人暮らしにチャレンジする場合や、精神科の病棟からの退院後の生活支援などにも使われます。

利用期限は原則1年です。

▼障害者総合支援法のサービスの申し込み

これらの障害者総合支援法のサービスを希望される場合、市町村や『相談支援事業所』というサービス利用について相談にのっている事業者に申し込みます

(通っている医療機関にソーシャルワーカーなどがいれば、初めにそちらに相談してもよいでしょう)。

▼2.医療的な側面から支える

●訪問看護

症状や体の健康など医療から支えるのが「訪問看護」です。

おもに看護師(場合によって作業療法士や精神保健福祉士)が、家庭や地域社会で安心して日常生活をおくれるよう定期的に訪問し、相談や必要な支援などを行います。

医療機関や地域の訪問看護ステーションが行っており、精神科ケアを取り扱っている数も近年大幅に増え、ここで紹介するサービスの中では最も使いやすいかもしれません。

医療の事業者ですので、他の訪問サービスに比べて、症状やお薬のことについて専門的な相談ができるのが強みです。

糖尿病など体の健康に関して相談できるのも心強いと思います。

●療養生活継続支援加算

また近年できた「療養生活継続支援加算」は、精神保健福祉士や看護師等による多職種支援に関する診療報酬ですが、その一環としてアウトリーチ支援を行っている場合もあります。

▼申し込みと費用

申し込みに関しては、通院先の病院の主治医やソーシャルワーカーに相談してみてください。

お近くの訪問看護ステーションの情報は、筆者が開発している「ReMHRAD(リムラッド)」の「各社会資源のマッピング」→地域を選択し→「訪問看護ステーション」に☑を入れると、所在地を知ることができます。

なお訪問看護も、生活保護や障害者総合支援法の『自立支援医療』の利用により、自己負担額が軽減されます。

▼3.多職種チームによるアウトリーチ支援

ACT(アクト)

「Assertive Community Treatment(ACT:アクト)」は本誌でも何度か紹介されていますが、医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士などによる多職種アウトリーチチームが、24時間365日体制で訪問支援を行うサービスです。

いろいろな職種のスタッフがいるので、生活上の困りごとの福祉的な支援についても、薬や症状などの医療的な側面についても広く相談できます。

他のアウトリーチ支援と比べても、週1~2回以上と頻繁に訪問している事業所が多く、支援の内容も柔軟な場合が多いようです。

また、多くのACTは電話や訪問により24時間応対できる体制になっています。

受診につながっていない方などの支援にも積極的に取り組んでいます。

▼ACTの現在の状況

ただACTは、我が国では全国合わせても20か所を超える程度であり、「お近くですぐに利用できる」までは普及していません。

またチームの受け入れ人数に制限があるため、チームがすでに満杯で相談を受けられないこともあるようです。

必要な方にサービスが届くよう、多くの事業所ができることが望まれます。

事象者については「コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会」のホームページの「チーム正会員一覧」で確認できます。

(https://www.outreach-net.or.jp/20210720184208)

▼4.ひきこもっている方への支援

家でひきこもっていて、どこにも支援につながっていない…という「ひきこもり」の相談について、「訪問支援を受けたい」という方もいらっしゃるでしょう。

国では「ひきこもり地域支援センター」および「ひきこもり支援ステーション事業」を、都道府県・市区町村やNPO法人に委託する形で行っており、取り組みが広がっています。

この事業の中で「ひきこもり支援コーディネーター」と呼ばれる専門スタッフが、訪問支援を行っていることがあります。

▼ひきこもり支援の現在の状況

ただし現在、これらのセンターやステーションが配置されているのは、県庁所在地や政令指定都市など比較的大きな自治体に限られています。

また訪問を行っている事業者となると、さらに数が限られるという問題がありますが、相談をしてみてもいいでしょう。

なお国ではひきこもり支援ポータルサイト「ひきこもりVOICE STATION」を開設しており、全国のひきこもり支援の窓口を閲覧できるようになっています。

出典:厚生労働省ホームページ「ひきこもりVOICE STATION」

(https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/support/)

▼5.行政関連の相談支援・窓口

お住まいの自治体によって取り組みにばらつきがあるのですが、行政関連では以下のような事業が行われています。

◆基幹相談支援センターと地域包括支援センター

まず、障がいのある方やご家族の相談支援について総合的に相談にのる窓口として、行政では『基幹相談支援センター』を設置しています。

相談の中には、ひきこもりやアウトリーチ支援が必要な事例が含まれるため、積極的なセンターでは状況に応じて訪問を行っている場合があります。

また『地域包括支援センター』も行政が設置している高齢者向けの総合相談窓口ですが、いわゆる「8050問題」で高齢のご家族・お子さん共に支援が必要とわかる場合も多いことから、結果的に訪問支援で対応していることもあります。

これらのセンターは「誰も見捨てない包括的なケア」をめざして事業化されています。

◆地元の行政へ

さらに行政では、市区町村・保健所や精神保健福祉センターによる支援や、

『精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進・支援事業』、

『重層的支援体制整備事業』、

『生活困窮者自立相談支援事業』

などを利用しながら、アウトリーチ支援の整備体制を整えている場合があります。

何を、どの事業で、どの程度行っているかは、自治体によって異なるのですが、市区町村や行政機関では、地元のアウトリーチ支援の情報を(良し悪しも含め)知っていることが多いので、相談してみるのもよいと思います。

▼相談から動き出すことも

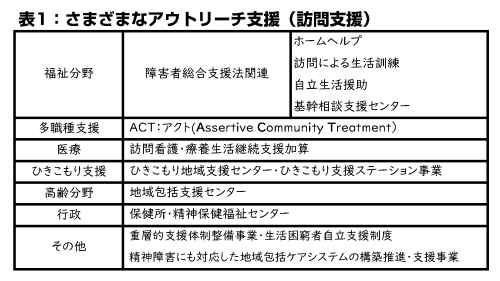

我が国のメンタルヘルスに関してのアウトリーチ支援については「決定打」といえるサービスはなく、多様な形で分散しており、地域によってもばらつきがあります(表1)。

他方で支援は少しずつですが広がりを見せ、『誰も見捨てない』『縦割りでない包括的なケア』という理念も、自治体や関係者で共有され始めています。

具体的な相談を通じて地域や行政が初めて動き出す部分もありますので、あきらめずにお近くの窓口にぜひ相談してみてください。